SHIPS MAG �ǎ҂̊F����A����ɂ��́B�w�X�y�N�e�C�^�[�x�ҏW���̐�ł��B

�{���̕��݂���z����A�ڂ����悢���l�߁B

�ŏI��̍����35������ŐV���܂ł��A�����̂悤�ɑΘb�`���ŐU��Ԃ��Ă݂����Ǝv���܂��B

���W�F���y�̂Ђ݂� 2016�N1��8�����s

35���́u���y�̂Ђ݂v���W�B

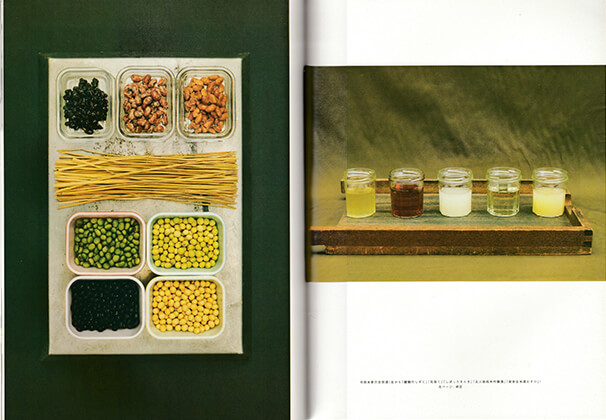

�V�R�y��p���A�N���t�g�r�[���A�V�R�y��ŏ��������{���ȂǁA���y�H�i�̂���肽������ނ������W���B

���y�Ƃ������t�����ł͂�������蒅�����ς����邯��ǁA���y�̃��J�j�Y���₻�̎��ӂ̕����ȂǁA��ނ���܂ł͒m��Ȃ����Ƃ��炯�������B�����������y���ĉ��Ȃ̂��H�@�Ƃ������ƂŁu�Ђ݂v�Ƃ����^�C�g����t�����C������B

���W�F���y�̂Ђ݂� �C���X�g�^���n�͍G

�Ƃ����ꔭ�y�H�i��H�ׂĂ݂Ȃ���Ƃ������ƂŁA���X�����������A���ۂɔ��y�H�i�������Ă݂��肷�邱�Ƃ���n�߂Ă݂���ˁB��n�߂Ƀ��[�O���g�A�[���A�U���[�N���E�g�c�B

���y�H�i���ĈĊO�ȒP�ɍ�ꂿ�Ⴄ�Ȃ��Ɣ������������肵�āB

���W�F���y�̂Ђ݂� �ʐ^�^�������@�X�^�C�����O�^�{�ԗǓ�

���y�Ƃ́A�ڂɌ����Ȃ��قǏ����ȋۂ��������ƂŋN����ω��̂��Ƃ����ǁA�H�ɑ���l������C�t�X�^�C���ɉe����^������̂ł�����Ƃ������Ƃ���ނ�ʂ��Ă킩���Ă����B

�k�ĂŔ��y�u�[�����������ƌ����Ă���T���_�[�E�L���b�c�́w�V�R���y�̐��E�x�i�z�n���فj�Ƃ����{���Q�l�ɂȂ����ˁB

���W�F�R�y�] 2016�N�U���P�����s

36���́u�R�y�]�v���W�B��Ȃ��璿���ȃ^�C�g����t�������̂��B

�V�����ƒn�����Ƃ����̂������Ƃ����邾�낤�B�n���͉F���̒��S�ŐÎ~���Ă��āA���̎���z��V�̂������Ă���ƍl�����Ă����i�V�����j�킯�����ǁA���͒n���͑��z�𒆐S�Ɍ��]���Ă���Ƃ������i�n�����j���A�|�[�����h�̓V���w�҃R�y���j�N�X���P�U���I�ɏ����Đ��̒��̏펯���Ђ����肩�������B

����Łu����܂ł̏펯���Ђ�����Ԃ��ł����Ɓv���u�R�y���j�N�X�I�]��v�ƌ�����悤�ɂȂ����킯���ˁB�����āu�R�y�]�v�B

���W�FWORKING!! �čl�E�A�E���Ȃ��Ő�����ɂ́H

����ɏ悶�Ė{���ł́A���邱�Ƃ����������ɐl�����u�R�y�]�v�����V�l�̃��C�t�X�g�[���[���W�߂Ă݂邱�Ƃɂ����B�X���̃����S����A�C�X�������k�ɉ��@�����J���[���X��A������ɂ������l���X��ȂǂȂǁB

�u�R�y�]�v�̐��_�ɕ���Ė{���̕ҏW���j�������Ɍ����Ă̓K�����ƕς��āA�ʐ^�Ȃǂ��g�킸�ɂقڑS�҂����������ō\�����Ă݂��킯���B

���W�F�R�y�] �莚�^�����ǎq

�l���͂Ȃ��Ȃ��v��ʂ�ɂ͐i�܂Ȃ��B�����炱���ʔ����Ƃ������Ƃ��{���W��ʂ��ē`�����Ă����炢�����ǁB

�u�k�R�k���v�́A���70�N�ォ��80�N��ɂ����āA�w�x�A�wPOPEYE�x�A�w�ʊy�x�A�wBe-Pal�x�ȂǑ����̎��趎��̑n���Ɋւ��ꂽ�q�r�ҏW�ҁB���̎d���Ԃ�ɂ͖l���趎��Â�������邤���ő傢�ɉe�������B

���W�F�k�R�k�� 2016�N�P�O���V�����s

37���́A����Ȗk�R���ߋ���趎��Ɋ�e�������e���W�߂��A���\���W�[�I�ȓ��W���B

�s��ɕ�炷��҂̐��_���ɂ��ď����ꂽ�u�V�e�B�{�[�C�_�v�A�l�C�e�B���A�����J���̋�����������_���ȂǁA������������̎����ɕx�ނ��̂���B��l�����ɂ��\�ԂɈ�ꂽ�Љ�Ƀ��X������悤�ȋ������b�Z�[�W�Ɛ��X�����Ɉ�ꂽ�M�v�́A���ܓǂ�ł��S���Â����������Ȃ��B

��ҕ�����J�E���^�[�J���`���[����������Ă����k�R����̑��Ղ����ǂ闷�́A���{�ɂ�����J�E���^�[�J���`���[�̗��j��H�闷�ł�����ƌ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��B

���W�F�k�R�k�� �ʐ^�^�ɓ��a�n

���W�F�k�R�k�� �ʐ^�^�ɓ��a�n

���W�F�Ԓ˕s��v 2017�N1��31�����s

38���́u�Ԓ˕s��v�v�̑n��̕��䗠�ɔ��������W�B

�u�V�˃o�J�{���v�A�u����������v�A�u���[��A���Y�v�Ȃǂ̑�\��Œm����V�˖���ƁE�Ԓ˕s��v��m��Ȃ��l�͂��Ȃ����낤�B

���U��ʂ��ĂU�������̖��挴�e���c���ꂽ�Ƃ�������������B

����ȐԒː搶�𒆐S�Ƃ�������n��W�c�t�W�I�E�v�����A�ǂ�Ȃӂ��ɂ��Ė����ʎY���Ă������B�n��̕��䗠���̃A�V�X�^���g�����̏،���ʂ��Ė��炩�ɂ������W���B

�������M���O���悾���ǁA����T�ʎY����ɂ�䅓�h��̘A�����������Ƃ���ނ�ʂ��Ēm�邱�Ƃ��ł����B

�������ŐԒ˖���̓ǂݕ����ς�����C������Ȃ��B

���W�F�Ԓ˕s��v �C���X�g�^���H�[

���W�F�Ԓ˕s��v

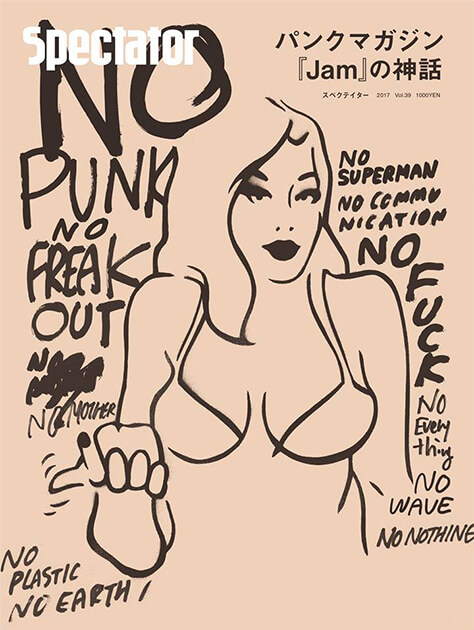

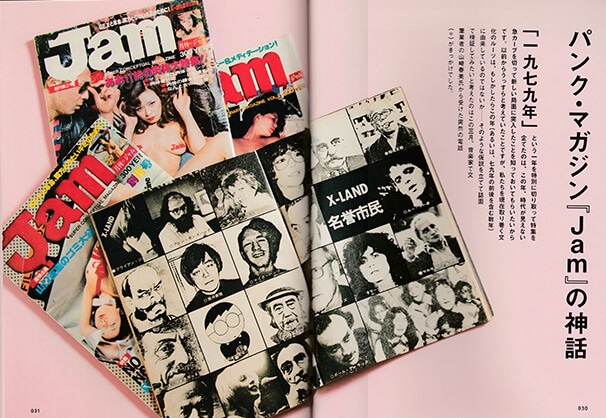

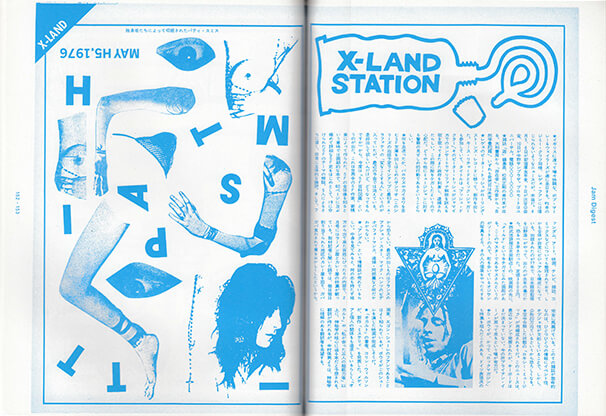

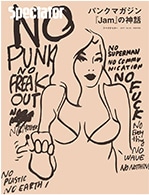

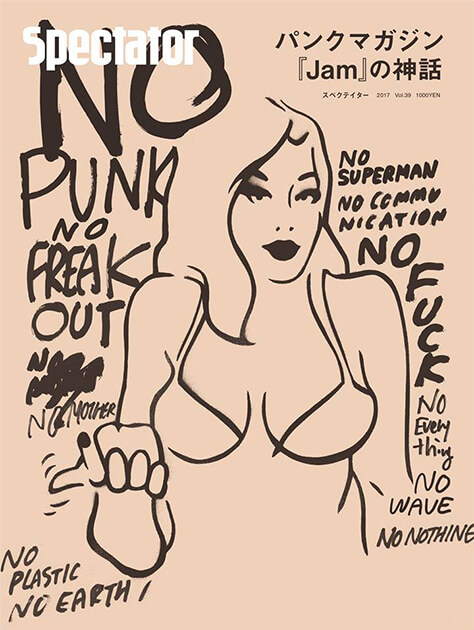

���W�F�p���N�}�K�W���wJam�x�̐_�b 2017�N5��31�����s

�Ԓ˕s��v�͒m���Ă��Ă��A79�N�ɔ�������Ă����wJAM�x�Ƃ���趎��̂��Ƃ�m��l�͑����Ȃ����낤�B

�����̔��@�ł����������Ƃ̂ł��Ȃ������A�}�C�i�[�ȃ��f�B�A������ˁB

�����e�A���c�에��A��������Y�炪�ҏW�Ŋւ���Ă������̋@�{�B���̓��e�͂Ƃ����Ɓc�B

�k�[�h�O���r�A���ڂ��Ă��鐬�l������y趎��A������G���{�Ȃ��ǁA�G�����B�ꖪ�ɐ^�̃��m�N���y�[�W�Ƀn�`�����`���Ȍ��e���f�ڂ���Ă����B

���W�F�p���N�}�K�W���wJam�x�̐_�b

���݂��Ȃ��{�̏��]�Ƃ��A�|�\�l�̃S�~���背�|�[�g�Ƃ��A�p���N�o���h�̃��C�u���|�[�g�Ȃǁc�B

����ΎЉ�ɂƂ��Ă͓łƂ���������e����B����ǁA���̓ł������V�����J���`���[�ݏo�������͂ł�����Ƃ������Ƃ�`�������āA���̓��W��g��ˁB

���W�F�p���N�}�K�W���wJam�x�̐_�b

�y�[�W����قƂ���G�b�Z���X���_�C���N�g�Ɋ����Ă��炤���߂ɁA�wJAM�x�S11������ʔ����y�[�W���u���ʂ��v���ē]�ڂ����B

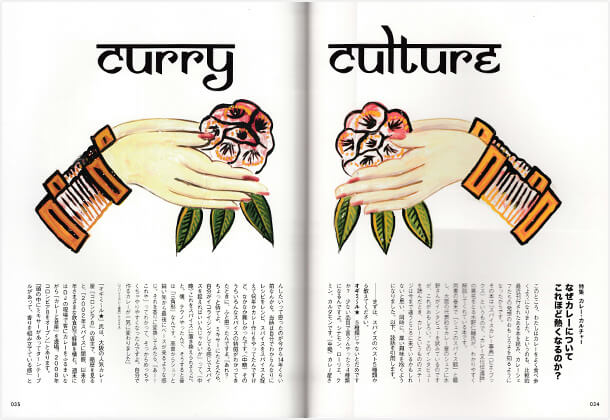

���W�F�J���[�E�J���`���[ 2017�N10��5�����s

40���ڂ́u�J���[�E�J���`���[�v�B

�X�y�N�e�C�^�[���A�Ȃ��J���[���W�H�@�Ƃ���������ꂽ���ǁA��ʓI�ȃO�����G���̂悤�Ɂu�J���[�̔��������X�v�Ƃ��u�J���[�̂��肩���v���Љ�Ă��c�}���i�C�B

�����ŁA���h�J���[�X�̓X��Ɂu�Ȃ��A�J���[�����n�߂���ł����H�v�u�J���[�̖ʔ������ĉ��ł����H�v�ƕ����ĉ���Ă݂邱�Ƃɂ����ˁB

���W�F�J���[�E�J���`���[

�X�厩�炪���Ŏd���߂��C�m�V�V�̓��̃J���[���o���X�Ƃ��A�ϑz�J���[�Ƃ������̂��ƂɃI���W�i���Ȗ��̃J���[��������X�A�u������Ȋ댯�I�v��搂��X�p�C�X�J���[�̓X�ȂǁA���h�J���[�X�̖��ɂ͓X��̐��������X�p�C�X�̂悤�Ɍ����Ă���ȁA�ƁB

���W�F�J���[�E�J���`���[�@�C���X�g�^���{��B

�X�p�C�X�J���[���u�[���̑��ŊJ�Â��ꂽ�J���[���H�C�x���g�A�Ȃ����J���[�������H�̂悤�ɂȂ��Ă�H�ƚ������x�R���̃J���[������߂��郌�|�[�g���f�ځB�J���[�͒P�Ȃ�H�ו��ł͂Ȃ��A�����ݏo�����g�ɂ��Ȃ��Ă���Ƃ������ƂŃJ���[�E�J���`���[�Ƃ����^�C�g���������B

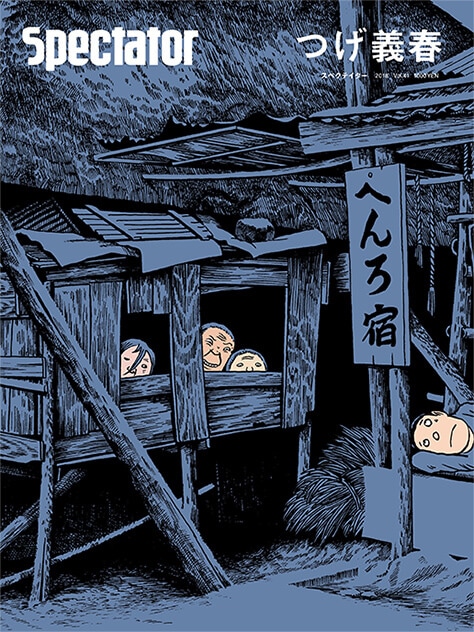

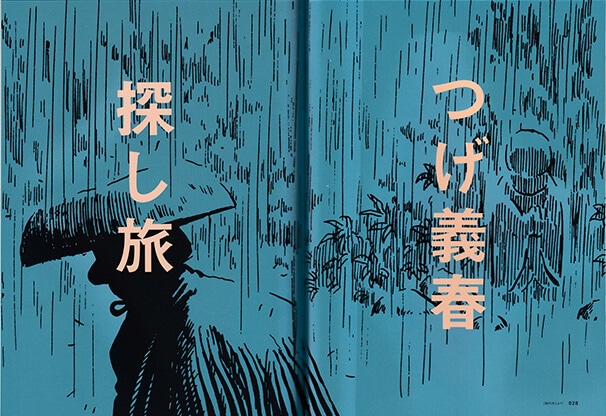

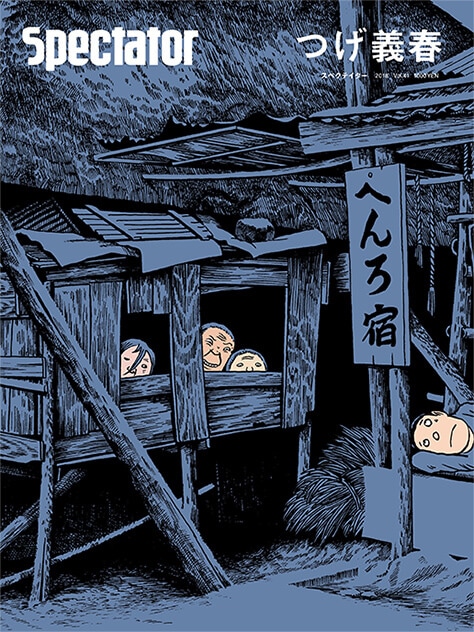

���W�F���`�t 2018�N2��20�����s

41���́u���`�t�v���W���B

�f�扻�����ꂽ�u�˂����v�u���\�̐l�v�Ȃǂ̍�i�Œm����̑�Ȗ���Ƃ��ˁB

�V���[���A�s�𗝂Ȃǂ̌��t�Ō`�e����邱�Ƃ��������ǁA�P�Ȃ��y����Ƃ����g�����Ɠ��Ȗ��킢���A����i�ɂ͊�������B

�悲��t�����X�ŊJ���ꂽ�u��47��A���O���[�����ۖ���Ձv�œ��ʉh�_�܂���܂���āu����E�̃S�_�[���v�ƏЉ�ꂽ�炵�����ǁA�Ǝ��̐��E�ςŐV���ȕ\�����E���J���Ă����A���{���ւ�|�p�Ƃƌ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ��B

�����Ƃ����܂ɔ��ꂽ�l�C�̍��ł�����ˁB

���N�̃t�@������Ⴂ�ǎ҂܂ŁA�u����i�v�����L���w�Ɉ�����Ă��邱�Ƃ��A�悭�킩�����B

���W�F���`�t ��^���`�t

���W�F���`�t

���W�F�V�����H�� 2018�N8��31�����s

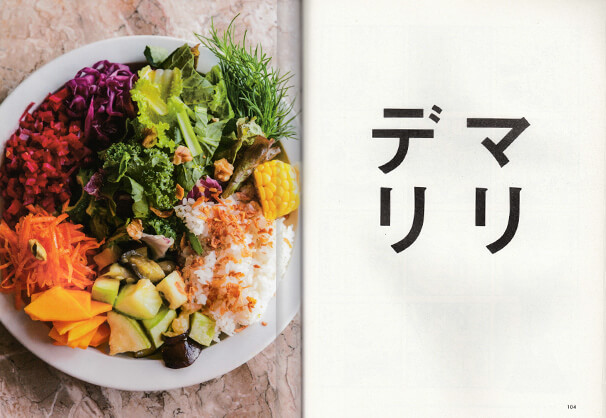

42���u�V�����H���v�̓J���[���W�̑��҂Ƃ�������A�H�ɂ܂����W���B

�u�V�����v�Ƃ����Ă��V�K�J�X�����H���Ƃ����킯����Ȃ��ȁB�̂Ȃ���̐H���̃X�s���b�g�������p������̃j�[�Y�ɂ��}�b�`���閡�ƃT�[�r�X����Ă���H���B������u�V�����H���v�ƌĂԂ��Ƃɂ����ˁB

�H���ɂ́u���܂��A�����A�����v�����߂��邯�ǁA���ꂾ������Ȃ����낤�B������������Ȃ��S���������Ă���鈤���ׂ��H�����K�v�ȂA�ƁB

���W�F�V�����H��

����ȍl������A�{���ɗǂ��Ǝv����H���̓X��S�l�Ƀ����O�C���^�r���[�����āA�H�ɂ܂��l����A���܂��̎���ɑ�O�H�����^�c���邱�Ƃ̈Ӌ`�Ȃǂɂ��āA��������b�����B

��O�H���ɂ��Ă̒����������G���e�c���Ɖ����N�v���ɂ��H�����߂���l�@�����킢�[�������B�u���i�̕��ʂ̐����̂߂��́A�����̐����̃f�U�C���̊�ɂȂ���̂��v�ƁB

���W�F�V�����H�� �ʐ^�^���F�K�}

�������H���A����ǐH���Ƃ��������������ˁB���܂��ł����邯��ǐl�Ԗ��ɂ��ӂꂽ�H����������Ƃ����ȂƁA����Ȏv�������߂ĕҏW���������ˁB

�{���f�U�C�i�[���\���ɕ`�������蔢�̊G���u�V�u���I�v�ƕ]���������B

���W�F��сE���� 2019�N2��4�����s

�V�u���Ƃ����u��сE���сv���W�����܂łɂȂ��V�u�����ɂȂ����B

�u�V�u���v�����������ǁA���i���C�Ȃ��g���Ă��邯�ǃC�}�C�`�Ӗ����킩��Ȃ����t���ĈĊO�����ˁB�����ŁA�u�l�сv�Ɓu��сv�Ƃ������{��̈Ӗ������߂čl���Ă݂悤�Ƃ������ƂŁA�痘�x�̎���ɂ܂ők���āA�{���ɔ����Ă݂悤�ƍl�����B

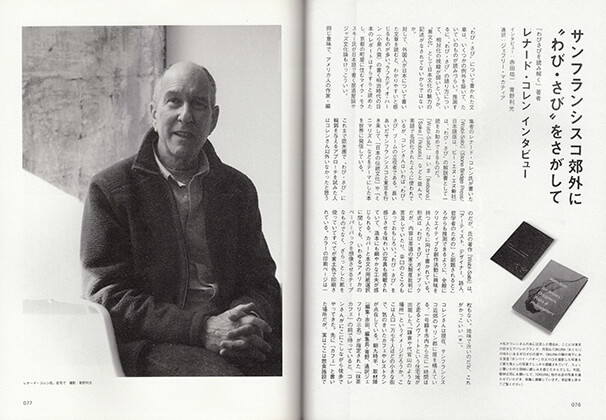

���W�����邫�������ɂȂ����̂��A�k�čݏZ�̍�Ɓ^�ҏW�҂̃��i�[�h�E�R�������������uWabi - Sabi�@��т��т�ǂ݉����v�i�r�[�E�G�k�E�G�k �V�Ёj�������B

���W�F��сE���� �C���X�g�^���z�Љ�

Wabi - Sabi��SUSHI�Ƃ�KAWAII�Ɠ����悤�ɁA���͂�p�ꉻ���ꂽ���ۓI�ȊT�O�ȂȁA�ƁB���̐^�ӂ҂ɐ������Ă��炨���ƃT���t�����V�X�R�x�O�̃��i�[�h��K�˂���ˁB

�p��Ƃ�������̍\���̂�������������Ȃ����ǁA���{��ł͒�`���Â炢���t�̞B���ȂƂ�����u�s���S�ŁA�͂��Ȃ��A�������̂��̂��D��Ȃ����ł���v�Ƃ��Y�o���ƌ������Ă��ꂽ���炠�肪���������B

���W�F��сE����

��N�i2019�N�j�͑n��20�N�ڂ̐ߖڂƂ������Ƃ�����A�����������e�����Ă��������̐��藧�����w�ђ������W��g�����Ƃ������ƂɂȂ�����ˁB

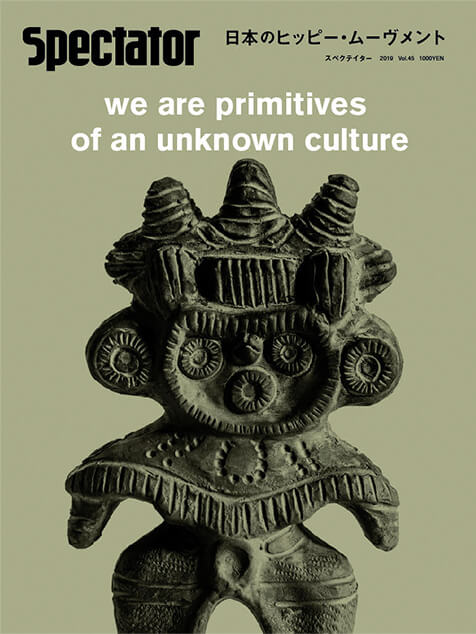

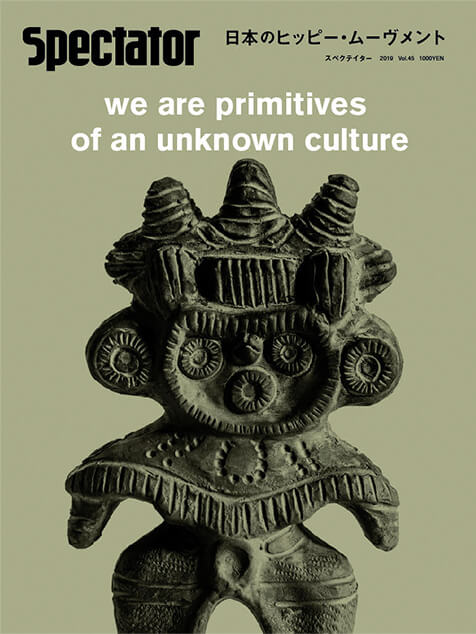

���W�F�q�b�s�[�̋��ȏ� 2019�N7��8�����s

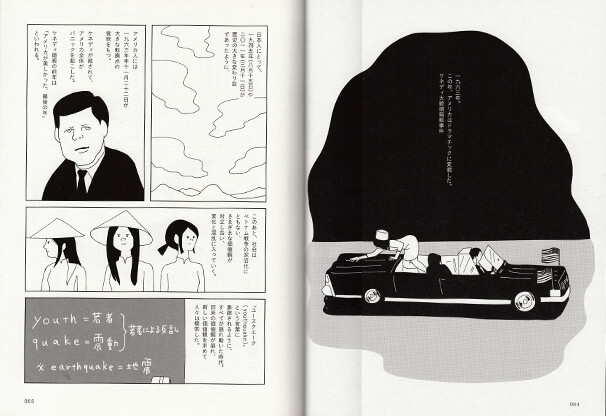

44���u�q�b�s�[�̋��ȏ��v�A45���u���{�̃q�b�s�[�J���`���[�v�ƘA�����āA�q�b�s�[�J���`���[�̗��j��R�������W��g�B

�l��̓q�b�s�[����ł͂Ȃ�����ǁA�q�b�s�[�ƌĂꂽ�l��������̐��ɉe����^�����l�����ɂ͑傢�ɉe�����Ă���Ǝ������Ă���B

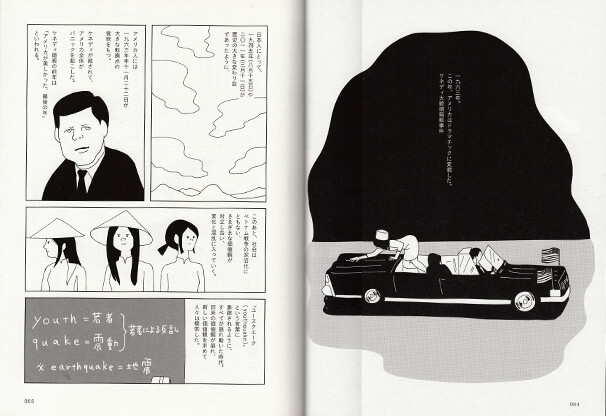

�����ŁA�܂��̓r�[�g�E�W�F�l���[�V�����̏o������q�b�s�[����������ɗ^�����e���܂ł������ƂɔN���ǂ��ĐU��Ԃ����̂�44���u�q�b�s�[�̋��ȏ��v�B

���W�F�q�b�s�[�̋��ȏ�

���W�F�q�b�s�[�̋��ȏ� �C���X�g�^�֍����L

���W�F���{�̃q�b�s�[�E���[�������g 2019�N11��29�����s

�Â��āA���{�̃q�b�s�[�����͂ǂ̂悤�ɂ��Ďn�܂�[���𐋂����̂��B������m��l�ւ̎�ނ�ʂ��ďڂ炩�ɂ����̂�45���B

72�N�Ɏ��������z�K�V�����ֈڏZ�������l�̒���N�v�A77�N�ɐ����E�ɃI�[�v���������������ʼn^�c����Ă������X�g�����u���ׂ��̂�v�����o�[�̐�����݁A72�N�ɑn�����ꂽ�I���^�i�e�B�u���C�t�̏�u���O�̂Ȃ��V���v���s�l�̂��ς���������Ă��ꂽ�A�����̎�҂����̕����Ԃ�ɂ͐S��ł��ꂽ�B

���W�F���{�̃q�b�s�[�E���[�������g

���W�F���{�̃q�b�s�[�E���[�������g �C���X�g�^�֍����L

�Ƃ����킯�ŁA�{���̑n������45���ڂ܂ł��삯���ŒH�闷������łЂƂ܂��I���ƂȂ�킯�����ǁB

�����悤�����ǁA�����Ƃ����Ԃ������ˁB

20�N�̂������Ƀ��f�B�A�̎���͎�����C���^�[�l�b�g�ւƈڂ�ς��A�����ɎЉ�̏펯�Ƃ��������̊���ς���Ă������B

�C���^�[�l�b�g�ɂ���ăR���e���c���������Ď��R�ɍs�����ł���Љ�ɂȂ�ƁA�ٍ��̐����K����@����̃^�u�[�ɐG��Ȃ��悤�ɂƒP�������ꂽ�R���e���c��������\��������ƌ����Ă����ˁB

AI�ɂ���čœK�����ꂽ�����������I�ɓ�����A���ꂾ�����������Ƃ����_���������Ă���C������B

�u�ǂ����Ɓv�Ɓu�������Ɓv�A�u�K�v�Ȃ��Ɓv�Ɓu�s�v�Ȃ��Ɓv�Ƃ����悤�ɁA�Ȃ�ł��P���ɓ����悤�ȎЉ�ɂ͂Ȃ��Ăق����Ȃ��Ȃ��B

����ȎЉ�͋����ŏZ�݂ɂ�������ˁB

�u�I���^�i�e�B�u���C�t�v�Ƃ������W���f���������Ƃ��ẮA���Ԃ�[�����̂ق��ɂ���l�̃������������v�����厖�ɏE���W�߂Ȃ���A���ꂩ������𑱂��Ă�������Ǝv���Ă���B

���ꂩ����X�y�N�e�C�^�[���A�ǂ�����낵���B����܂ł����ǂ��������A���肪�Ƃ��������܂����I

���W�F���y�̂Ђ݂�

2016�N1��8�����s�^B5�ŕό^�iH242*W182�j�^192�y�[�W�^�艿952�~�i�ŕʁj

���{�l�̕�炵�Ɍ������Ȃ����y�H�i�̗��j�A�����A���Y�҂̓N�w�A�J���`���[�ɏœ_�����Ă��A�O����趎��Ƃ́u�ЂƖ��������v���y���W�B

�u���y�f�U�C�i�[���q�q���N�̈ē����锭�y���E�̂��邫�����v�A�u�c�ɂ̃p�����ƌo�ρv�A�u���E�ꂿ�����ȃr�[���H��q�����b�R�r�[���r�g�������v�A�u�l�ފF�ۗށI�q�p���_�C�X�E�A���C�r�����~���v��ށ^�ҏW���A�u�C���̃p��������qPirate Utopia�r��糗Y & TARA�v��ށE���^�n�[�|B�A�uHAKKO A LA CARTE�v�X�^�C�����O�^�{�ԗǓ�E�J�����^�������A�u���R���Ɣ��y���[�u�����g�q���c�{�Ɓr���c�D & �_�V�����v��ށE���^�����b�A�u����h�u���N����v����^����C�A�u�j���[���[�N�̔��y�H���[�u�����g�v��ށE���^���c�g���P�T�A�u�o���N�[�o�[�̔��y�H���[�u�����g�v��ށE���^���c�������A���B

���W�F�R�y�]

2016�N5��31�����s�^B5�ŕό^�iH242*W182�j�^256�y�[�W�^�艿952�~�i�ŕʁj

�l����d���̖�����P�W�O���]�����V�l�̖����̐l�X�B���̋H�L�ȃq�X�g���[ & ���C�t�Ɏ����X���āA���Ȃ����R�y�]���Ă݂Ă��������B

�u�����S����Ə����̖@���q���J�C��X�r��\�E�ЎR���Y�v��ށE���^�|�R�O���A�u�l�͂Ȃ��G�A�E�R���N�^�[�ɂȂ������H�q�}�j�^���[�r��\�E�Ƃ݂��폺�m�v��ށE��/���B�j�A�u�N���o���Ȃ��{���o���qꝖ��r��\�E���䗲���v��ށE��/�ԋ{���A�u�������Ăڂ��͗��e�ɂȂ����@����ƁE�Ð�q�_�v��ށE��/�X�R�T�V�A�u�Ǝ��̎d����Ŗ{��������q�����Ёr��\�E�x���Ďj�v��ށE��/�R�{�M���A�u������w�� 100�N�O�̃T�X�e�i�u���ȕ�炵�q���\����r��\�E���r�F�v��ށE��/���c�g���P�T�A�u���ڂ��ׂ��l�����Ƃ̏o��q�z�W���E�i�X���b�f�B���r��\�E�ΐ쒼�v��ށE��/�n�[�|b.�A�}��E�����ǎq�B

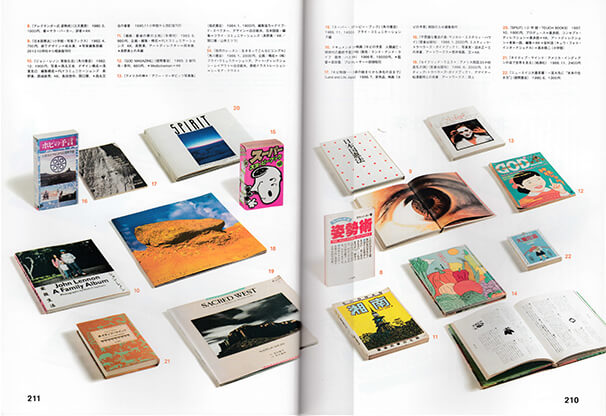

���W�F�k�R�k��

2016�N10��7�����s�^B5�ŕό^�iH242*W182�j�^240�y�[�W�^�艿952�~�i�ŕʁj

�w�����_�[�����h�x�A�w�x�A�wPOPEYE�x�A�w�ʊy�x�ȂǁA��ҎG���̕ҏW�𑽐��肪�����H��̕ҏW�ҁ^��Ɓ^�X�g�[���[�e���[�B�P�s�{�����^���e�𒆎~�ɁA�ߋ��̎d���̑S�e�ɔ��������W�B

�f�ڌ��e�u�z�[���f���E�R�[���t�B�[���h��25���̃r�[�g���Y�^�x��嗤�͂ǂ��ɂ���̂��H�^�j���[�E�W���[�i���Y���Ƃ͉��y�̐��E�ł�������ȃ��b�N�Ȃ̂��I�^�V�c�É��̃��b�N���E���[���^���̃J���t�H���j�A���L�^����V���[�}���Ƃ̏o��@���͔ނ��牽�����̂��^�r�W�����E�N�G�X�g�͂Ȃ�̂��߂̂��̂��@�C���f�B�A���̋V��������ɍĐ������킯�^���f�B�X���}���̎g�҂����u�ݓ��ꕶ�l�v�̎��_�^�ڂ��̐A�c�K���̐@�A���n�o�L�̓��̏�Ł^���{�����̍��ʂ��Ȃ����Ō�̕��@�v�ق��B��e�u�w�����_�[�����h�x�`�w�x�ҏW������̔ށv���^���쏲�q�A�u�����_�[�{�[�C�̒a���v���^�א�A���A�u�k�R�k���Ƃ̎l�Z�N�u���u���s�[�X�v�������v���^���{����A�u�C���[�W�E�X�[�p�[�E�}�[�P�b�g�v�̃X�s���b�g�v���^�Ǒ��A�u�L�����u�Ƃ��Ă̐v���^�쑺�q���A�u�J�X�^�l�_����n�������v���^���㐴�A�u�u�C���[�W�E�X�[�p�[�E�}�[�P�b�g�v���S���ҏW�Ҏ������k�R�k���v�V���O�C���^�r���[�A�ق��B

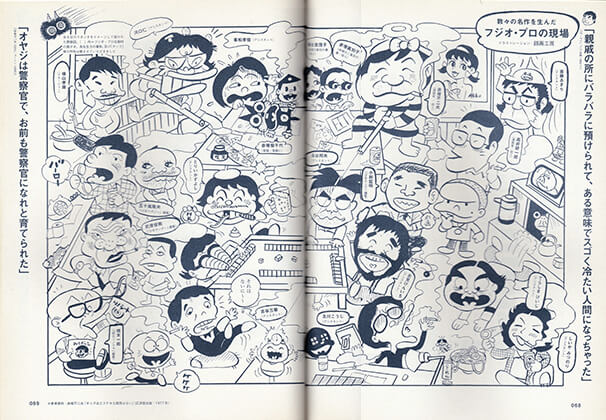

���W�F�Ԓ˕s��v�@�n��̔閧

2017�N1��31�����s�^B5�ŕό^�iH242*W182�j�^272�y�[�W�^�艿1000�~�i�ŕʁj

�u�V�˃o�J�{���v�A�u����������v�Ȃnj���𐢂ɑ���o���Ă�������ƁE�Ԓ˕s��v�B�c��ȍ�i�Q�́A�ǂ̂悤�ɂ��Đ��ݏo���ꂽ�̂��H�@�W�҂̏،���ʂ��Đ���̕��䗠�ɔ���B

�u�،��\���@�t�W�I�E�v�����_�^ �،��ҁi�h�̗��j ���R�F�Y�i����Ɓj�A���䌤��Y�i����Ɓj�A�k�������i����Ɓj�A���{��Y�i�������\�m���}�ҏW�ҁj�A�����r���i���w�T�����N�T���f�[�x�ҏW�ҁj�A�\�����v�i���w�T�����N�}�K�W���x�ҏW�ҁj/���яޖ��i���w���N�L���O�x�w���N�`�����s�I���x�ҏW�ҁj/�Ƃ肢�����悵�i����Ɓj/�y�삱�����i����Ɓj/�֓�������i����Ɓj/�Ă炵�܂������i����Ɓj/�͌��m�i����Ɓj/������݂̂�i����Ɓj/�����F���i����Ɓj�A�ق��B

���W�F�p���N�}�K�W���wJam�x�̐_�b

2017�N5��31�����s�^B5�ŕό^�iH242*W182�j�^224�y�[�W�^�艿1000�~�i�ŕʁj

1979�N�Ɋ��s����A�����̔��@�ł����������Ƃ̂ł��Ȃ������p���N�ȎG���B�`���̃T�u�J���G���́A�ǂ̂悤�ɂ��Đ��܂ꂽ�̂��H

�u�C���^�r���[�wJam�x�͂ǂ�ȎG�����������H�@�،��F��������Y�i���wX-Magazine�x�wJam�x�ҏW�ҁj�A�����e �i���wX-Magazine�x�wJam�x�wHEAVEN�x�ҏW���j�A���c���q�i�����ʖ�ҁj�A�ߓ��\�l�Y�i�O���t�B�b�N�f�U�C�i�[�j�A�H�Ǒ����g�i���e�v�Ɓj�v�A�u���̋@�{�͖l��̊w�Z�������v���^�_�薲���A�u�wJam�x�wHEAVEN�x�ҏW���̎���v���^���c�g���P�T�A�u�o�Ŏj�ɂ����鎩�̋@�G���ƁwJam�x�v���^���c���Y�A�uWHO�fS WHO �l�����T�@��R��v���^�R��t���A�u�wJam�x�`�wHEAVEN�x�a������v����^�ɓ��j�i�A�u�Ȃ��ȂɊw�K�m�@���̋@�{�wJam�x���ĂȂ��ɁH�v������l�^��ڂ�A�ق��B

���W�F�J���[�E�J���`���[

2017�N10��5�����s�^B5�ŕό^�iH242*W182�j�^184�y�[�W�^�艿1000�~�i�ŕʁj

���{�S���ɋ}�����̃X�p�C�X�J���[���X�B�Ƃ�킯���I�Ȗ��Ől�C�̌l�X�V�F�t��O���ށB�ǂ߂��������J���[�̖����y���߂�A�J���[���߂���J���`���[���W�B

�u�J���[�̍��̃G�N�\�_�X�@�q�_�o�E�N�j�^�`�r�{�c���A�q�Վq�H���E�J���[���܁[����r�܁[����A�q�ϑz�J���[�l�O���r���V�v�Y �� �ߓ����ߎq�v��ށE���^�O�c�����A�u�f���[���A�C�~�Y�X�^���s�@�x�R�J���[�g���b�v�v��ށE���^���_���V�{�a�c�Ўq�A�u���h�J���[�X�傽���́A�ǂ�Ȃ��Ƃ��l���Ă���̂��H�@�qbeet eat�r�|�ыv�m�q�A�qJAY�r�R���O�A�q���̃J���[�������r����S�q�v��ށE���^�ԓc�S��A�u�����E�J���[�����v����^���{��B�A�u�Y���ЁA�J���[�͂��߂܂����v����^��菹���A�u���m�̃J���[�v����^�֍����L�A�u �J���[�V���b�v�͌���̑�O�H���ł���v���^�����N�v�A�u�J���[�̓��c�����A���g���g�J���[�̐��E�v��ށ^�p���b�R�A�ق��B

���W�F���`�t�@�T����

2018�N2��20�����s�^B5�ŕό^�iH242*W182�j�^240�y�[�W�^�艿1000�~�i�ŕʁj

�������̎�@���}���K�\���Ɏ�����A�B�ꖳ��̖���𐢂ɑ���o���Ă����H��̓V�˖���ƁE���`�t�B��Ɩ{�l�ւ̃C���^�r���[��m�l�W�҂ւ̎�ށA�_�l�Ȃǂ��������Ȃ���n��̍����ɔ���B

�u���`�t�@�C���^�r���[�@�u�n�R���Ă��A�C�y�ɐ��������v���`�t���̋ߋ��v��ލ\���E��얞���A�u����̐V���ȓW�J�@���`�t�̓o��v�\���E���^��얞���A�u���`�t�̗c�N����v���^�͈䍎�v�A�u���Ɩl����Z�ゾ�������@�����������ɕ����v��ށE�\���^��얞���A�u����̓lj�@�[�[�u�˂����v����U����v�Βk�\���^���{�a��E�����琳�A�u���`�t�́u�n��p�v�ɂ��āv���^����T�O�A�u���������������̗��@���ÕׁA���`�t�����v������^�ҏW���A�u����n�ɂ��āv���^��ڂ�A�u��蒷���Y�̃��A���Y���Ƃ��`�t�̃��A���Y���v���^�ؓ��S�O�A�u���̍��́A���`�t�Ƃڂ��v���^�R���F���A�u���`�t���Ƃ̑z���o�v���^���� �C�A�ق��B

���W�F�V�����H��

2018�N8��31�����s�^B5�ŕό^�iH242*W182�j�^192�y�[�W�^�艿1000�~�i�ŕʁj

���a����ɊJ�Ƃ�����O�H�����������炷�����ۂ��ŁA�Ǝ��̖���T�[�r�X�����u�V�����H���v�������Ă���B�|���A�����A������������_���B�����ς��ʔ����������j���[�ŐS�ƃJ���_�����Ă����u�V�����H���v���K�v���I

�u�H���͐l�Ȃ�v�B�e�^���F�K�}�A��^TACT SATO�A�s�E�i�J���t�ێR�ɑ��N�u�u���R���[���̏ꏊ�v��ށE���^���ǔ��G�A�s�c�L�q�t��ؗz��c�D�q�u�ӂ��̖��� �����炵���v��ށE���^�엘���i�{���j�A�s�}���f���t�O�c�܂�q�u�u�b�_�{�E�����W���R�W�̖�������B�v��ށE���^�k���C��A�s�Ȃ��H���t���c���[�u������O�̂悤�ŁA���ʂȓX�݂̍���v��ށE���^�ԓc�S��i�{���j�A�u������Ɠǂށ@�H�����킩����v�\���ƕ��^�ҏW���A���^�O�D���A����u�H���K���_�v�\���Ɖ�^�����ƔV��A�u�H���J�ƐS�����@D.I.Y.���W�͂������W�̓X�Â���n�E�c�[�v���^���Ƃ��₷��i���B�[�K���J�t�F�o�[ Loca �� Kitchen �X��j�@�C���X�g�^��������@�B�e�^�ɓ��a�n�A�u���ǁA�H�����ĉ��H�v���^�����N�v�A��^���z�Љ��A�u�u�b�N�K�C�h�@�����ƐH����m�邽�߂̖{�v�\���E���^�ҏW���A�ق��B

���W�F��сE����

2019�N2��4�����s�^B5�ŕό^�iH242*W182�j�^188�y�[�W�^�艿1000�~�i�ŕʁj

��������ɊJ�Ԃ������{�×��̔��I���o�g��сE���сh�B�C�O�ł��z�b�g�ȃ��[�h�Ƃ��Ē��ڂ��W�߂�����̊T�O���A�}���K�ƃC���X�g�Ő������g��сE���сh���匈���

�u�܂@��сE���т̗��j�v����^�֍����L�A�u��сE���ѐa�m�^�v�C���X�g�^���z�Љ��A�u�痘�x�`���v�C���X�g�^�Ђ������݂����A�u�T���t�����V�X�R�x�O�Ɂg��сE���сh��T���ā@���i�[�h�E�R�����v�A�u�u�l�H�v�Ɓu���R�v�̔g�ł��ۂɂ�����́v�����ƁA�u���ь��i�̂�сE���сv�B�e�^����s�A�u�u�b�N�K�C�h�v���^����ʊJ�A�ق��B

���W�F�q�b�s�[�̋��ȏ�

2019�N7��8�����s�^B5�ŕό^�iH242*W182�j�^200�y�[�W�^�艿1000�~�i�ŕʁj

�A�����J�̃q�b�s�[�J���`���[�̉h�͐������u�܂v�ł킩��₷���������������u���ȏ��v�B��l����q���܂ŁA�������Ńq�b�s�[�̃L�z�����w�ׂ�A�i�v�ۑ��ŁB

����q�b�s�[�̗��j�u1945 -1962�@�r�[�g�E�W�F�l���[�V�����v�u1963 -1969�@�q�b�s�[�̒a���v�u1970 -1973�@�q�b�s�[�̉e���v�u1974 - 2019�@�q�b�s�[�̌��݁v���^�֍����L�E����^�ԓc�S��i�ҏW���j�A�C���^�r���[�u�q�b�s�[�ƃr�[�g�̈Ⴂ�ɂ��ā@�^��`���i�|��Ɓj�v�A�u�A���_�[�O���E���h�E�y�[�p�[�̓ǂݕ��@�����i�]�_�Ɓj�v�u�q�b�s�[�ƃp���N�X�̈Ⴂ�ɂ��ā@�s��a�F�i���y�]�_�Ɓj�v��ނƕ��^�ҏW���A�uWHO'S WHO�@�q�b�s�[�l�ʒ��v�C���X�g�^���z�Љ��A�u�q�b�s�[�̕��Q�@mellow times �ցA�悤�����v���^�������A�u�J���t�����[�E�`���h�����̋L���v���^�g�䐴�A�u����R�~���[���̋L�^�@Morning Star Ranch�v�A�u�A�� �݂͂����̐l�`�@����1�@���؏��Ɓw���b�N�E�}�K�W���x�v���^�Ãm�C���F�A�u�w�~�c�U���ʐM�x���A�Ȃ����邩�v���^�c���j�l�A�ق��B

���W�F���{�̃q�b�s�[�E���[�������g

2019�N11��29�����s�^B5�ŕό^�iH242*W182�j�^224�y�[�W�^�艿1000�~�i�ŕʁj

�u�����v�u�R�~���[���v�u�t�[�e���v�u�I���^�i�e�B�����f�B�A�v�c�����I�O�̓��{�̃q�b�s�[�E���[�������g�̐^�����u�܂v�ƃC���^�r���[��ʂ��ĉ������������u�����ЂƂ̓��{�v�̗��j���ȏ�����ŁB

�u�܂� ���{�̃q�b�s�[�E���[�������g�v���^�֍����L�A����^�ԓc�S��i�ҏW���j�A�uWho's Who ���{�̃q�b�s�[ �֘A�l�����T�v�A�uKeywords�@�q�b�s�[�p��̊�b�m���v�C���X�g�^�n粒m���@���^�ҏW���@���M���́^�}�G�o���g���q�R�u������݂���ɕ����u���ׂ��̂�v���ł���܂Łv��ށE���^�ԓc�S��i�ҏW���j�A�u���ς������ɕ����@�V���E�����E�q�b�s�[�v��ށE���^�i����j�A�u�����̐��n �X���m�Z�E���|�[�g�������l�E����N�v�Ƃ̑Θb�v��ށE���E�B�e�^�}�G�o���g���q�R�A�B�e�^���^�i�x�����E�A�u�R�~���[���͖l��̊w�Z�������v���^�_�薲���A�u�L���v�e���E�g���b�v�E���R�[�h��\ ���J �����ɕ��� ���{�̃q�b�s�[�E�~���[�W�b�N�v�A�u�������l�C����ƁE���p���������E�S���ҏW�ҁE��ؐ������ɕ����v��ށE���^�ҏW���A�u�A�ځ@�݂͂����̐l�`�@����2�@�X�[�p�[�G�f�B�^�[�A�H�R���j�����Â�Łv���^���Z �C�A�ق��B

�����^2019�N11��29��

���W�F���{�̃q�b�s�[�E���[�������g

���܂� ���{�̃q�b�s�[�E���[�������g

���{����^�֍����L�{�ԓc�S��i�ҏW���j

��P�́@Early Days

��Q�́@Bum Academy

��R�́@The Tribes

��S�́@Shinjuku 1967

��T�́@Commune

��U�́@Alternative Media

��V�́@Then and Now

��������݂���ɕ����u���ׂ��̂�v���ł���܂�

�����ς������ɕ����@�V���E�����E�q�b�s�[

�������̐��n �X���m�Z�E���|�[�g�u���l�E����N�v�Ƃ̑Θb�v��ށE���E�B�e�^�}�G�o���g���q�R

���R�~���[���͖l��̊w�Z������ ���^�_�薲��

���L���v�e���E�g���b�v�E���R�[�h��\ ���J �����ɕ��� ���{�̃q�b�s�[�E�~���[�W�b�N

���������l�C����ƁE���p���������E�S���ҏW�ҁE��ؐ������ɕ���

��Who's Who ���{�̃q�b�s�[ �֘A�l�����T

���q�b�s�[�E���[�������g�N�\

���q�b�s�[�p��̊�b�m��

���A�� �݂͂����̐l�`�@����2�u�X�[�p�[�G�f�B�^�[�A�H�R���j�����Â�Łv���^���Z �C

1967�N���܂�B�G�f�B�g���A���E�f�p�[�g�����g��\�B��w���ƌ�Q�N�Ԃ̉�ЋΖ����o�āA�w�����ォ�琧��Ɋւ���Ă����J���`���[�E�}�K�W���wBar-f-Out!�x�̐ꑮ�X�^�b�t�B1999�N�A�w�X�y�N�e�C�^�[�x��n���B2000�N�A�V��Ђ�ݗ��A�����̕ҏW�E���s�l�ƂȂ�B2011�N���犈���̋��_��s�ֈڂ��A�o�ŕҏW�������p�����B